| ||

|

《人智學經典系列》之五 奧秘科學綱要 第三章之一

史丹勒博士主講 潘定凱譯

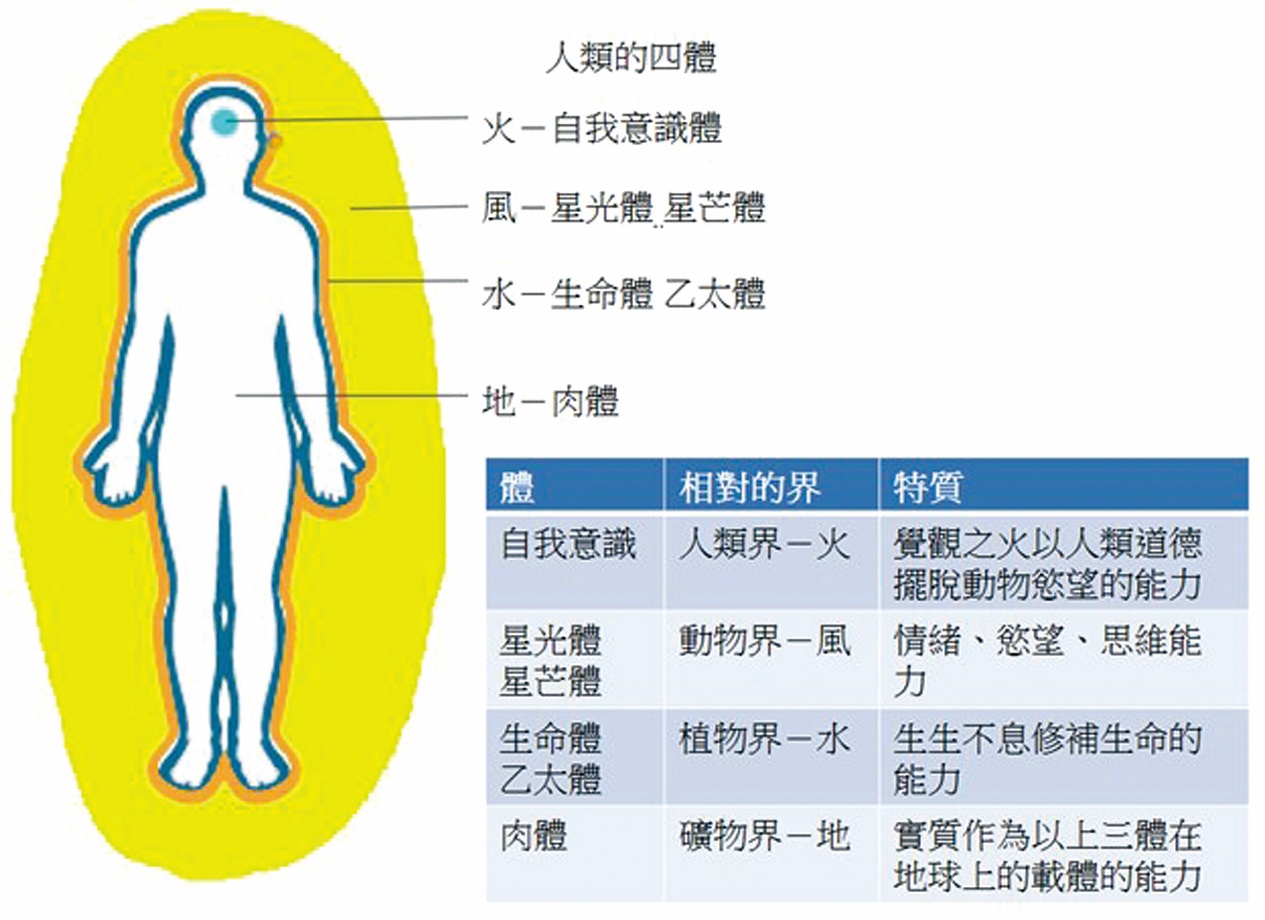

《奧秘科學綱要》是人智學經典之一,稱為「奧秘科學」是因為其主要內容是講「非感官」世界—肉體感官無法感知的世界,主要是指肉眼不可見的世界,也就是有天眼才看得到的世界,所以稱為「奧秘」。而因為這種天眼的能力,是可以自我開發,然後自己可以證明史丹勒博士所說的一切,這自我證明就是「科學」。這些「奧秘」包括了人類在宇宙中久遠的進化歷史,人類由非物質進化到物質的身體的過程,以及非物質的身體與非物質的宇宙是如何在我們的生命幕後運作等等。僅此譯出,以饗讀者。 《奧秘科學綱要》第三章 睡夢與死亡之一 我們若不考慮死亡就無法解開生命之謎,同樣的,我們若不考慮睡眠狀態也無法突破對清醒意識本質的理解。那些不理解超感官知識意義的人,可能只是因為他對睡眠和死亡的觀點而對這種知識產生懷疑。我們能夠理解這些懷疑的原因,因為不難了解有人會說,人類來到這個世界是為了過著積極有效的生活,有意義的活動取決於能否全心投入此生,而鑽研睡眠和死亡之類的狀態,只是喜歡空想,最終導致空洞的「幻想」。人們很容易相信,拒絕這種「幻想」是健康靈魂的標誌,而沉迷於「空想」是一種病態特質,只存在於那些既缺乏生活樂趣,又缺乏應對生活的力量,並且無能進行真正「有意義的活動」的人身上。 若說以上觀點是完全錯誤,那也是不公正的,因為其中確實包含一些真理。可說是真理的四分之一,需要其他四分之三才會完整。如果我們攻擊其中正確的四分之一,只會激起那些對這個四分之一瞭如指掌卻對其他四分之三一無所知的人的懷疑。 我們必須毫無保留地承認,去探究睡眠和死亡面紗背後隱藏的東西,如果會導致軟弱和疏遠現實生活,這樣就必定是病態的。同樣,我們必須承認,過去許多自稱奧秘科學的東西,以及今天藉著這個名字操練的許多東西,都帶有某種不健康、敵視生命的烙印。但這種不健康的因素並非源自於「真正」的超感官知識。反而是,事情的真相是:正如我們無法始終醒著一樣,大體而言,在面對真實生活境遇時,我們也離不開超感官元素提供了給我們的東西。生命在我們睡著時會繼續,從睡眠中獲得力量和更新的活力支持著我們在清醒時工作和創造的力量。這就是我們在這外顯的世界中所能觀察到的事物。但世界的範圍比這種特定的觀察領域更廣闊,我們在可見世界中的認知必須藉著我們對不可見世界的認知來補充和豐富。如果我們不反覆從睡眠中汲取力量來補充我們耗盡的力量,我們就會毀掉自己的生命。同樣,世界觀若沒有了對隱藏元素的認識而變得豐富則不可避免地會變得荒涼。 「死亡」也是如此。生物對死亡的屈服,於是新生命得以誕生。對超感官元素的知識,恰恰能夠闡釋歌德那句優美的話語:「生命是大自然最美麗的發明,死亡是它為了豐富生命而用的伎倆。」 正如同若沒有了死亡,就不會有一般意義上的生命,如果沒有對超感官領域的洞察,就不可能有對可見的世界真正的了解。所有可見的知識都必須一次又一次地融入不可見之中,才能進化發展。因此顯而易見的,是超感官科學讓隱藏的知識成為可見。當超感官科學以其真實形態出現時,這肉眼不可見的科學絕不會削弱生命;反而是,它會不斷地強化生命,使其煥然一新、健康起來。遺棄不理這種科學才會令生命變得虛弱和病態。 圖一 人類的四體 當我們入睡時,組構成我們身體的各組件之間的連結會改變。人體在床上睡覺的部分包含了肉體和乙太體(生命體),但不包括星光體或自我意識。生命過程在睡眠中持續進行,因為乙太體與肉體保持結合。如果肉體沒有了乙太體,它必然會瓦解。然而,在睡眠中消失的,是我們的心智(腦中的)影像,我們的痛苦與快樂、喜悅與悲傷、我們表達意識企圖的能力,以及屬於我們存在的那一類現實現象。不過,星光體就是所有這些事情的載體。如果我們客觀地評估這種情況,就絕對不會認同說:星光體在睡眠中就連同著我們所有的快樂與痛苦以及我們的想法和意志的整個世界,一起消滅了。它只是以一種不同的狀態存在。為了讓我們的「我」和星光體能夠有意識的感知到我們的痛苦與苦難以及上面列出的所有其他事情,而不是只被這些精神狀態所充滿而已,星光體必須連結著肉體和乙太體。事實上,當我們清醒時,它們是連結著,但在我們睡著時則不是。在睡眠中,星光體會抽離。它呈現出一種與它與肉體和乙太體相連時不同的存在形式。 因此,超感官知識的下一個任務是考慮星光體的另一種存在形式。就外在世界的觀察而言,星光體在睡眠期間會離開。超感官覺知的任務就是追蹤它,一直到我們醒來時,它再度佔據肉體和乙太體。正如所有涉及世界隱藏事物和過程的知識一樣,要發現睡眠狀態下真正發生的一切細節,需要有超感官觀察的能力。然而,一旦說出了透過這種方式可以發現的內容,對於真正不帶偏見的思維來說,就立即可以理解這情形,因為隱藏世界中的過程在外顯世界中的影響是肉眼可見的。一旦我們認識到超感官觀察如何使感官感知的過程變得容易理解,那麼生命本身就給了我們此類事情所需的證明。即使人們選擇不使用稍後將解釋的獲得超感官覺知的方法,他們仍然能夠得到接受超感官知識陳述的體驗,並將其應用到自身經驗中的外顯事物。透過這樣做,他們會發現生命變得清晰易懂。他們越是能夠如此精準透徹地考慮日常生活,就越會得到這樣的信念。 即使星光體在睡眠期間沒有體驗到任何心智影像,沒有快樂、痛苦或任何類似的東西,它也不是維持在靜止狀態。反而是,它必須在睡眠狀態下保持活躍,這種活動必須在與肉體和乙太體共同進行一段時間的活動後,有韻律的反覆進行。就像鐘擺擺到左邊又回到中間,由於前面擺到左邊獲得的動量,它必須再次擺到右邊一樣,星光體和安放在它懷抱中的「我」,在肉體和乙太體中活躍了一段時間後,必須在接下來的一段時間裡,在脫離肉體的狀態中,在靈魂和靈性的環境中忙碌而活躍。就我們正常的生命狀態而言,當星光體和「我」處於這種脫離肉體的狀態時,無意識便會開始,因為這代表著與清醒狀態下透過與肉體和乙太體的結合而發展出的意識狀態的平衡,就像鐘擺向右擺動與其向左擺動的相對平衡是一樣的。 人類體內的靈魂—靈性原則在疲累時會體會到需要進入這種無意識狀態。然而,這種疲累是表現了一個事實:在睡眠期間,「星光體」和「我」正在為在下一個清醒階段重新塑形肉體和乙太體。在沒有靈性靈魂原則的影響下,升起了純粹有機的—無意識的—造形活動。這種無意識的造形活動與人類在有意識狀態下藉著意識所發生的情況截然相反。這兩種(耗損與修補)狀態必須有韻律的交替進行。 關於睡眠與疲累之間的關聯,通俗的觀點是與事實不符的。我們認為是因為疲累所以睡眠。這種想法過於簡單,事實證明,人們經常在枯燥的講座或其他類似場合睡著,即使他們一點也不累。任何堅持認為此類場合會讓人感到疲倦的人,都是在試圖用一種缺乏認知完整性的方法來解釋這種現象。 客觀的觀察毫無疑問的會告訴我們,清醒和睡眠代表了靈魂與身體之間的不同關係。就像鐘擺左右搖擺一樣,這些關係在日常生活中以有韻律的順序交替變化。同樣客觀的觀察表明,充滿外在世界印象的狀態會在靈魂內部喚醒一種渴望—渴望在這種狀態之後進入另一種狀態,在這種狀態下,靈魂是沉浸在享受自己身體的本質之中。兩種靈魂狀態交替出現—臣服於外在印象和臣服於自己身體的本質。在第一個狀態下,潛意識中會產生對第二個狀態的渴望。然後,第二個狀態起來後會在潛意識中走完過程。疲累就是渴望享受自己身體本質的表現方式,因此,與其說我們因為感到疲倦而想睡覺,不如說我們因為想睡覺而感到疲倦。由於人類靈魂可以說是去適應我們的欲望,能隨意地喚起通常「看起來是必須」的狀態,因此,當我們對給定的外在印象已經麻木時,我們也可以喚起享受自己身體本質的欲望。也就是說,即使我們的內在狀況沒有理由要睡著,我們也會睡著。 只有透過人類的乙太體,肉體才能保持適合人類的外形和狀態,而乙太體又必須從星光體接收適當的力量。乙太體是肉體的雕塑家或建築師。然而,它只有在從星光體接收到刺激的情況下才能以正確的方式塑造身體。星光體包含原型,乙太體根據這些原型賦予肉體形態。在清醒狀態下,星光體並未充滿這些肉體的原型,或者說,只充滿到某種程度,因為靈魂會用自己的影像來代替它們。當我們將感官指向周圍環境時,我們會透過感知形成心智影像,這些心理影像與我們周圍世界是相似的。最初,這些相似之處會干擾那些刺激乙太體維持肉體的影像。如果我們自身的活動能夠為星光體提供能夠以正確方式刺激乙太體的影像,這種干擾就不會發生。然而,事實上,這種干擾—表現為乙太體的原型在清醒狀態下無法充分發揮作用—在人類存在上扮演著重要的角色。在清醒狀態下,星光體是在肉體內部進行活動,而在睡眠狀態下,它則是從外部對肉體進行作用。 就像肉體與外在世界具有相同的性質,需要外在世界為它提供營養一樣,星光體也是如此。想像一下,一個肉體若離開了周遭的世界,它必然會消亡。這情形說明了,如果沒有整個物質環境,它就無法存在。事實上,如果肉體要在地球上生存,整個地球就必須保持原樣。實際上,整個人體只是地球的一部分,或者從更廣泛的意義上講,是整個物質宇宙的一部分。就這一點而言,它的關係類似於一隻手上的一根手指與整個人體的關係。如果我們把手指從手上切下來,它就沒辦法維持做一根手指了。它會枯乾萎去。如果將人體從它所屬的大身體移除,從地球所提供的生存環境中移除,也會發生同樣的事情。如果我們把人體抬高到離地表面足夠遠的地方,它就會死亡,就像一根手指從手上切下來了會死去一樣。我們也許對自身肉體在地球上如何的關注遠低於對手指在身體上的關注,那只是因為手指無法像地球上的人類那樣在身體上自由活動,因此手指對身體的依賴性更加明顯。 正如肉體與其所屬的物質世界不可分一樣,星光體也有一個它不可分的世界,然而,在我們的清醒生命中,它會被剝離這個世界。可以用一個比喻來說明這種情況。想像一個裝滿水的容器。在如此體積的水中,一滴水並非獨立存在。但假設我們拿一塊小海綿,從全部水中吸取一滴。當我們醒著時,人類的星光體也會發生類似的情況。在睡眠中,星光體處於一個與自身相似的世界;可以說,它的組構是屬於那個世界的。但當我們醒來時,肉體和乙太體會吸收星光體,並讓星光體充滿它們。它們包含了星光體可用來感知外在世界的器官,但為了獲得這種感知,星光體必須從它所屬的另一個世界分離開來。不過,它還是可以從這另一個世界接收它所需要的原型給乙太體用。 在「睡眠」狀態下,星光體會從這圍繞它的世界中接收「影像」,就像肉體從周圍環境中獲取營養一樣。星光體實際上是活在宇宙之中,獨立於肉體和乙太體之外,就是那生出了整個人類的同一個宇宙。這個宇宙就是我們用來維持自身外形的所有影像的根源,我們在睡眠中和諧地融入了其中。當我們醒來時,我們會從這種含容一切的和諧中拉提出來,以便獲得對外界的感知。在睡眠時,我們的星光體會再次回歸宇宙的和諧。當我們醒來時,我們已從宇宙和諧中汲取足夠的力量,帶入我們的身體,這樣我們就可以暫時不處於那種狀態。星光體在睡眠中回歸家園,並在我們醒來時將更新的力量帶回我們的生活。這種回歸的外在表現就是健康睡眠賦予我們的活力。進一步的奧秘科學描述將表明,星光體的家園比狹義上屬於肉體的物質環境更具涵蓋性。雖然我們人類身為肉體存有,是地球的一部分,但我們的星光體卻屬於一個包含其他天體的世界。因此,在睡眠中,我們進入了一個除了地球之外,還包含其他世界的世界。如前所述,這一事實只有在後續描述中才會更清楚。 指出這些事實中容易產生的誤解本應是多餘的,但在某些唯物思維方式盛行的時代,就不多餘了。當然,贊同這些觀點的人可以說,唯一科學的做法就是研究睡眠等事物的物質狀態。他們可以說,儘管專家尚未就睡眠的物質肉體原因達成一致,但有一點是肯定的—我們必須假設特定的物質過程是這種現象的基礎。而且人們要能承認,超感官知識絕對不會與這說法矛盾!它與從這個角度出發所說的一切都相符,正如我們都同意,在建造房屋的過程中,必須一塊磚疊加在另一塊磚之上,而當房屋竣工時,其結構及其牢固性可以用純粹的機械定律來解釋。然而,要能夠造出房屋,建築師的理念必不可少,而當我們只研究適用的物理定律時,這種理念是無處可尋的。 正如創想房屋的人的思想是在可以解釋房子的所有物理定律的幕後,超感官知識的陳述也是在物理科學所準確呈現的事物的幕後。誠然,這種可能被認為微不足道的比較常常被用來證明世界存在著精神靈性背景這一觀點的合理性。但在這類問題上,重要的不是我們是否熟悉特定的概念,而是我們在論證這個觀點時賦予它們正確的價值。僅僅因為對立的觀念大大的影響了我們的判斷能力,這就足以阻礙我們正確評估這種價值。 「夢境」是介於清醒和睡眠之間的一種中間狀態。仔細思考,夢境體驗由五彩繽紛的影像交織而成,這個世界隱藏著某種規律性和法則性,雖然乍看之下,夢世界似乎展現出一種常常令人困惑的潮起潮落。在夢中,我們擺脫了清醒意識的法則—那些將我們束縛在感官覺知和支配我們判斷力的規則。然而,夢境遵循著某些神秘的法則,這些法則對我們的臆測能力而言既迷惑又誘人,也正是我們會如此輕易地將「做夢」與支援了藝術敏感心的「想像力」之美妙演釋相提並論的深層原因。只要回想幾個典型的夢境,我們就能證實這一點:例如,我們夢見趕走一隻即將撲向我們的狗。我們醒來時發現自己無意識地掀開被子,它們壓在我們不習慣的身體部位,開始讓我們感到不適。 在這種情況下,夢境對感官可感知的過程有何影響?我們的睡眠生命允許感官在清醒狀態下能感知到的東西暫時完全無意識,但它確實牢牢抓住了一個基本事實—我們正在試圖擺脫某些東西。它圍繞著這個事實編織了一個影像化的過程。這些影像本身就是我們日常清醒生活的迴響,但它們所借用的方式卻帶有某種隨意性。我們感覺,儘管同樣的外在刺激也可能在夢中喚起其他畫面,但這些畫面仍然象徵性地表達了想要擺脫某些東西的感受。夢境創造象徵,它們是象徵主義者。內心的過程也可以轉化為夢境的象徵。假設我們夢見附近有火在劈啪作響;我們在夢中看到了火焰。我們醒來後發現自己蓋得太暖,變得很熱。這種過熱的感覺在夢境中得到了體現。 夢境中可以演出非常戲劇性的體驗。例如,我們夢見自己站在懸崖邊。我們看到一個孩子朝崖邊跑去。這個夢讓我們體驗到所有痛苦的想法:如果孩子能注意點,別掉下懸崖就好了!我們看到孩子墜落,聽到身體落地時發出沉悶的「砰」的一聲。我們醒來後發現掛在臥室牆上的東西也掉了下來,發出沉悶的「砰」的一聲。在夢中,這個簡單的過程以刺激的畫面呈現。此刻,我們無需奇怪物體墜落的瞬間沉悶撞擊聲如何能引發一系列看似需要一段時間才能內發生的事件。我們只需思考夢境如何將清醒時感知到的事物轉化為影像。 我們發現,一旦感官活動停止,某種創造性的東西就會在我們之內顯現。這種創造力也存在於完全無夢的睡眠中,在睡眠中,它以與清醒狀態截然相反的靈魂狀態出現。「為了進入無夢睡眠,星光體必須脫離乙太體和肉體」。在夢中,星光體與肉體分離,不再與我們的感官相連,但它仍然與乙太體保持某種聯繫。正是由於這種連結,令我們能夠以影像的形式感知星光體的活動。當這種連結停止時,影像就會立即沉入無意識的黑暗之中,我們便進入了無夢睡眠。 夢境之所以隨意,甚至常常荒唐,是因為星光體無法將影像與我們外部環境中的正確物體和過程聯繫起來,因為它與肉身的感覺器官分離。當我們考慮那種一個「我」似乎分裂成兩個的夢時,這種情況變得更加清晰。例如,有人夢見自己坐在教室裡,無法回答某個問題,而老師卻立刻給了答案。在這種情況下,做夢者無法運用肉身的感知器官,因此無法將這兩件事與同一個人,也就是他自己連結起來。為了讓我們每個人認識到自身內在持久的「我」,我們必須先具備外在的感知器官。只有當我們獲得了透過一般肉體感官以外的感知能力時,我們才能在肉身之外感知到這個持久的「我」。超感官意識必需獲得實現這一目標所需的能力。本書稍後將探討如何獲得這些能力。 (未完 下期續 第三章之二)

|

本期目錄 本期目錄 |  上篇文章 上篇文章 |