| ||

|

也許你想知道(五十三) 《楞嚴經》說什麼—之三

潘定凱

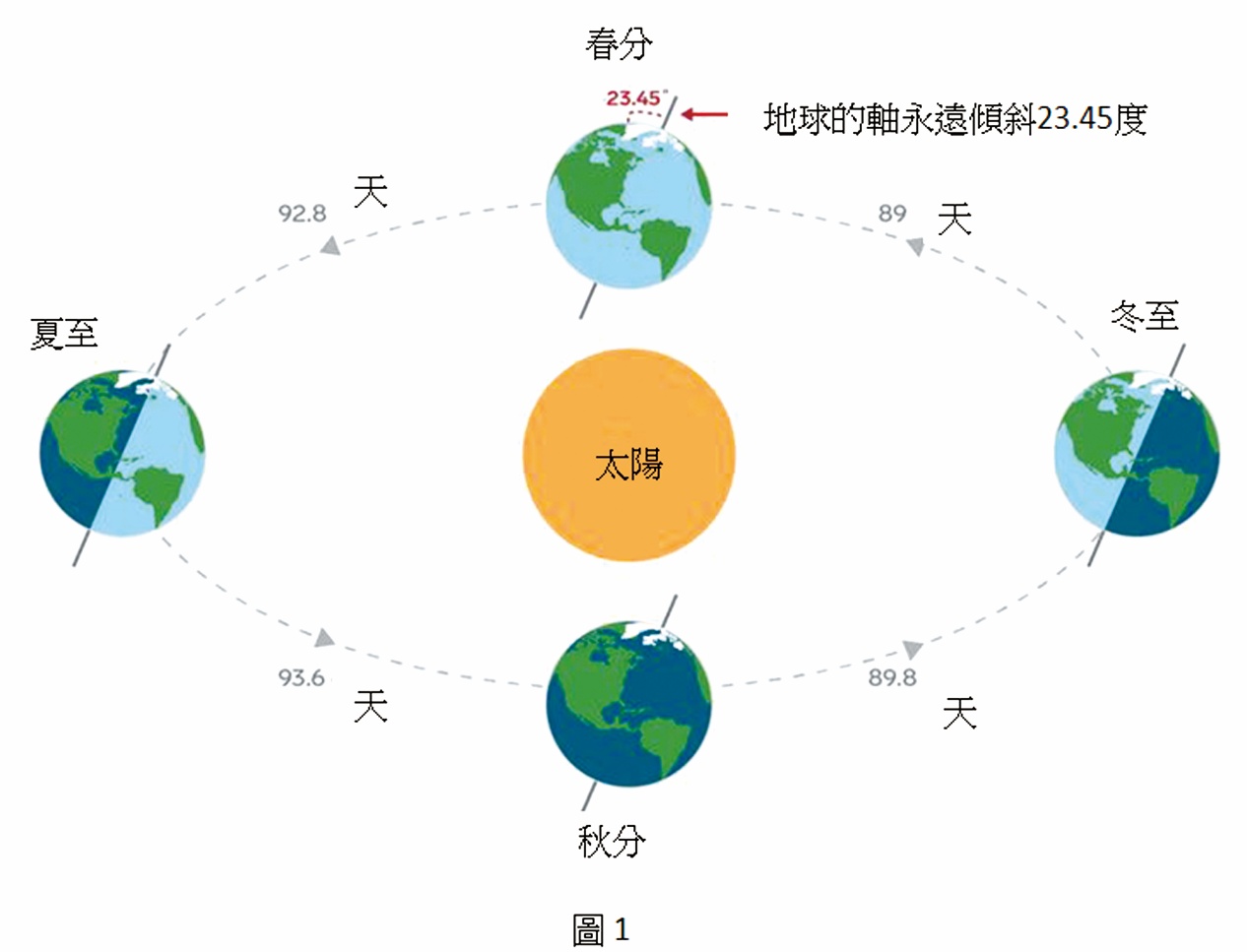

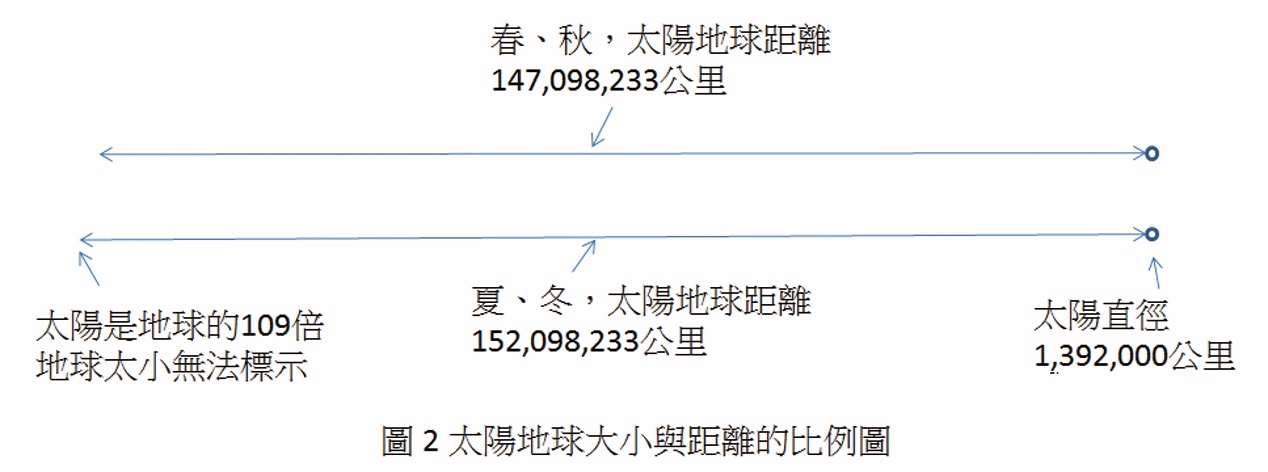

如果佛教必須選一本經典作為完整的教學,那就是《楞嚴經》。原因請看本雜誌二○二五年五月的《楞嚴經》說什麼—之一。 前期提要 上一期我們說到佛陀說明了其實我們「能見」的功能,「所見」的自己和世界,都是妄想的一部分而已,如果明白感知的器官是虛妄,那麼所感知的外界當然也是虛妄。這些虛假的思維方式與感受讓我們認為眼睛只能看,耳朵只能聽,建立了各種限制、界限與障礙,這些限制與障礙就是世間一切煩惱的根源。但是如果沒有佛陀的解說,我們是不肯相信這些都是虛妄的,世間的一切就像夢,夢中一切真實,但是醒了你也沒辦法把夢中的一切拿給別人看。所以佛陀會用各種方法說明,例如用「緣起性空」來解釋—「一切現象都是因緣和合才有的,但它們的『本質』是那『沒有定義』於是一切都有了可能的『空』」,所以因緣是佛陀為了方便說明各種現象的虛妄而使用的方法而已。佛陀也教了很多在日常生活中可以使用的「止觀禪定」的法門—讓我們練習破除那些習慣性的、虛妄的思維方式與生活方式的方法。但是論究竟,這所有的法門畢竟仍舊建立在虛妄之上,只是若沒有這些法門所教的修持方法,我們無法了解、無法證明這一切是虛妄。所以在排除虛妄、回歸真實,的路途中,這些實用的「見解」與「法門」也是必要的。總之,一切的覺知,都是我們在虛妄中創造的幻境,包括了我們醒覺於虛妄這件事也是幻境,但這並不是說就沒有醒覺這件事,或是沒有醒覺的必要。 ■ 七大都是如來藏 世間的一切現象包括了我們的六種感官—「六入」、加上相對的外界—「十二處」,再加上我們六種感官的神識以及神識妄想出來的界限—「十八界」。這一期我們就來看組成這些的基本元素—「七大」—「地、水、火、風、空、見、識」。而這一切都畢竟是虛妄,所以為了說明這是虛妄並非本質,佛陀就立了一個新名詞—「如來藏」來代表這本質,「如來藏」這個名詞如果翻譯成白話,就是「本來就是這樣的寶藏」或者是「佛性本質的寶藏」—也就是我們的「真心」。而藉著這個寶藏生出的一切,其實都是妄想。一旦停止妄想,本質的「真心」就會現前。也就是,「如來藏」這個名詞,是為了要說明,站在本質的觀點,世間的一切,其實並不是我們久遠以來習慣性認為的真實存在,而是虛妄的存在,所以也不是不存在。也就是站在本質、本性的立足點來看時,並沒有「真、假」,「存在、不存在」等二元相對的狀態。我們認為的存在,只是我們在二元相對的妄想、感官之下,有了一個我們認為存在的、虛妄的世界。 佛陀特別要講這一段,也是為了特別指出一件事實,就是我們感官所見的一切,其實都是眾生的業力,配合個人的善惡業力,加上今生家庭社會教育等得到的知識,才顯現出我們眼前所見的世界,我們也許自認為是自然、是因緣,但都是在如來藏中虛妄的自我意識所妄想出來的假相而已。 佛陀便藉著說明這世界的基本元素—七大(地、水、火、風、空、見、識)來說明是世間的一切,也只不過是無形無相的「如來藏」在顯現而已。 ■ 地大 —這就是指我們的大地、地球的組成元素,可以說是土地或是其中包含的金屬等元素,為何它本來就是無形無相的「如來藏」?因為我們知道,把土地這種物質,細分之後,成為灰塵,再一直細分到接近虛空層次的灰塵,最細微的稱為『鄰虛塵』(已經微小到鄰近於虛空的微塵)—例如現代物理學中說的夸克(Quark),要知道這種極微小層次的塵土,本身也就是一種人類自創的假相,因為沒有人可以看得見,全部是靠儀器的試驗,然後把結果用我們已知的事實來臆測應該是發生了什麼,如果可以重複試驗發生,那就就算證明了的這個臆測的正確性,間接的來證明它們的存在,雖然我們沒有實際上看到它。 所以像夸克這種物質最小的單位,對眼睛而言,早就是空了。所以物質真正細分到最後,不就是虛空了嗎?既然物質可以細分成空,反過來說,空不是就可以合成物質了嗎?那麼,一個鄰虛塵是用幾個虛空和合而成的呢?或者用現代物理說,一個夸克是用幾個虛空和合而成的呢?如果我們認真的思維以上這一點,就會明白,「有物質的色相,本質其實是真空。而我們認為無物質的真空,本質也就是物質。」 早期的科學界,其實是認同有一種稱為乙太的物質,遍滿瀰漫在虛空中,這也是現代的網路架構被命名為乙太網路的源起,意思就是這會是遍滿全世界的網路。但這種乙太是平常的人眼看不見的。所以佛陀告訴我們,「地」大這種元素,其實遍滿法界,並不是像我們認為的土地有其特定的地方與所在。這元素的顯現是會「隨著眾生既有的知識與想法,隨他所做的善惡業,而顯現出不同的色相。而世間人無知,誤以為這是因緣或是自然。」 現代物理學對光子的實驗也說明了這情形,就是光子究竟是波還是粒子,實驗結果認為,沒有監視的時候是波,但是有監視的時候就會顯現粒子的行為。光波是無實質,光粒子是有實質。也就是光子可以同時是物質或不是物質,是根據我們有沒有監測來決定—這就是佛陀所說的,色相的出現,是根據我們的身體感官,我們的知識想法來決定的,而這些決定因素,其實都是在我們的善惡業與教育知識的限制下,造出了我們自認為的觀察結果,自認為的因緣與自然。 這情形就像眼睛沒有問題的人看到一個月亮,但是眼睛有散光的人會看到兩三個重疊的月亮。我們的業和教育造出來的思維想法、知識,讓我們自然的成為了眼睛有散光的人。佛陀說的這一段話特別適合現代人,因為現代社會已經普及了很長一段時間的自然科學教育,這就是教育了眾生既有的知識與想法,認為一切都是因緣與自然,再配合上我們的共業,於是相信物質界一切才是理所自然、才是真實的,這種觀念就更為牢固了。這共業就是我們在前面說明過的,眾生那久遠前自創的神識,記憶了這些過程,逐漸的創造了這個共業的大幻境讓我們活在其中。 ■ 火大 —佛陀說明火大的內容,在三千多年前的世界,煮飯要生火,就利用太陽照著放大鏡,放大鏡下面放著艾茸(艾草的茸毛,易燃),然後艾茸起火,於是我們就能生火了。大家都覺得很自然,就是這樣。 但佛陀教我們來如何的可以問自己,一個一個的分析,看看是否這一切是自然、是因緣: 火是來自太陽?既然太陽可以燒艾茸,是不是所有林木都應該都燒了。—這裡是要說明,火不是因太陽而生。 火是來自放大鏡?放大鏡怎麼沒有火燒起來?—這裡是要說明,火不是因放大鏡而生。 火是來自艾茸?那為何還需要太陽和放大鏡?—這裡是要說明,火不是因艾茸而生。 火是這三者共同和合生出?太陽來自天上,艾茸在地上,太陽與放大鏡離那麼遠,如何和合在一起的?—這裡是要說明,火不是和合而生。 火是沒有原因自己生出的?但若沒有太陽、放大鏡、艾茸等一起,偏偏火又不會自己出現?—這裡是要說明,火不是無因而生。 其實現代自然物理科學教育,告訴我們很多自然的道理,但究竟是否合理,我們可以來看看: 太陽離地球最近時是春秋兩季147,098,233公里,最遠是夏冬兩季152,098,233公里,兩者相差5,000,000公里。 圖一 圖二 太陽地球大小與距離的比例圖

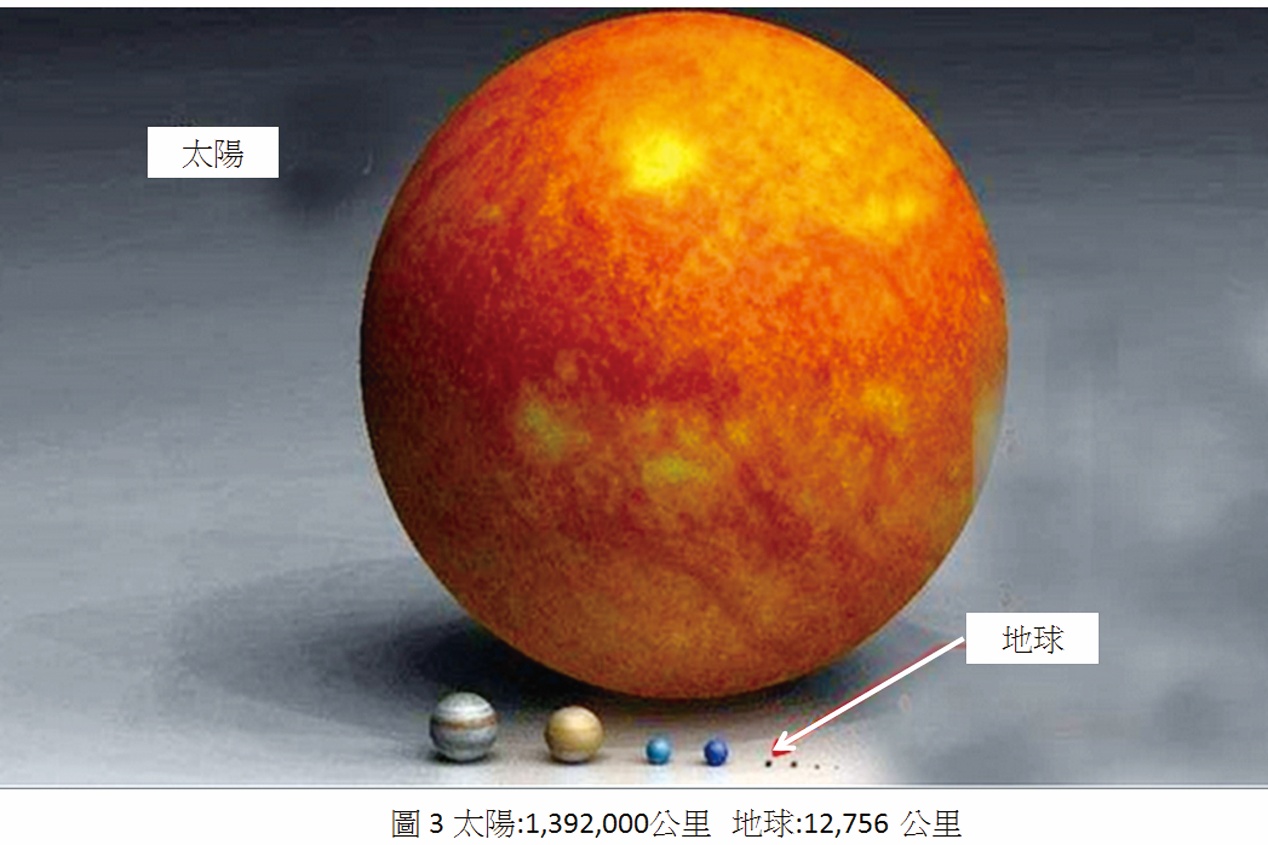

圖一是說明春秋兩季地球離太陽近,你說冬天太陽離地球遠,天氣冷很合理,但是夏天地球離太陽同樣是遠,天氣卻比較熱,這聽起來就不合理。所以現代自然科學解釋是說因為地球的傾斜度造成了夏天比較熱,冬天比較冷,而春秋時因為地球的傾斜沒有面對太陽所以上方比夏天涼,下方也比冬天為暖。圖二是說明太陽與地球的實際大小與距離的比例。 圖三 太陽:1,392,000公里,地球:12,756公里

圖三可以看到太陽直徑比起地球就是個109倍大的大火球,所幸它離地球很遠,如圖二所示,如果這麼遠都可以感覺到熱度,那應該隨時都很熱。但是與直覺相反的就是,地球既有赤道的熱,也同時有南北兩極都是冰洋,不論四季都是凍土。無論如何,自然科學說這是因為「地球對太陽的傾斜角度」比起「太陽和地球之間的距離」更有影響地球溫度的能力。 地球直徑是12,756公里,如果計算傾斜的角度23.45度,這個傾斜應該會讓地球上的太陽照射點遠離或靠近太陽最多1,678公里。 這種角度的說法,我們可以想像有一個鍋子離爐火很遠(152,098,233公里,如圖二),但只要傾斜向著火一點就會比較熱。只要你把鍋子傾斜23.45度於是上方比較接近這火,下方最遠處比上方遠了1,678公里,這樣子鍋子上方就會像夏天一樣熱,而鍋子下方和冬天一樣冷。然後你把這鍋子移動5,000,000公里到了更靠近爐火的地方,現在距離是147,098,233公里,但是這離火更近的未傾斜的鍋子反而變成上下都比較清涼,像我們的春秋兩季一樣清涼,科學的解釋是,更靠近火5,000,000公里,因為距離只差3%,與太陽直射斜射比較起來,影響太小,可以不計,所以比那更遠但傾斜相差1,678公里的溫度低。我們看看太陽的大小與距離的圖,以上所說是否合理?讀者可以自行判斷。總之,如果我們認同這些說法,它就會成為我們的知識,成為未來思考的基礎。 大自然的「自然」就是根據我們在流轉的生命中得到的經驗變成一種經驗教育產生的認同感,而認同出來的,不論我們是否知道原因,我們都會接受它存在的事實,這類的自我認同、自我說明,就變成了現代自然科學教育,教我們太陽照著放大鏡,會聚集光與熱度,燃燒艾茸,於是得到了火,我們就是根據這種教育,認為這一切的發生,都很合理,不需要問以上的問題,反而會認為如果問了以上問題的人必定是物理、化學、生物等科學沒有學好,這個觀念也會繼續種下了我們心中認為的大自然運作的觀念。認為其他的一切解釋都不合邏輯,也就是不合我們思維的方式。於是在未來的生命中,一生下來就認為這說法很自然,是不需要教就認同的觀念,成為了我們未來認知業力的一部分。 ■ 水大 —水流就像業力的流動,有業就流動,沒有業就停流,在佛陀的時代,有魔法師會將寶珠拿在手上,手下放個盤子,在滿月時,令月中水流到寶珠,再流下來存在盤子裡,這個水配合藥物就是能增加魔法師法力的神水。佛陀對水的來源的詰問,也是像前面的火一樣。 水來自月亮?那應該地球上的林木都被淹沒了。而且為何還需要寶珠、盤子。—這裡是要說明,水不是因月亮而生。 水來自寶珠?那為何還要等到滿月。—這裡是要說明,水不是因寶珠而生。 水來自空中?水也應該淹沒整個虛空了,就沒有陸地和我們了。—這裡是要說明,水不是因空而生。 水來自月亮、寶珠、盤子的河合?月在天上,寶珠在手上,盤子也是人安置的,相隔甚遠,如何和合在一起的?—這裡是要說明,水也不是和合而生。 水是沒有原因自己生出的?但若沒有月亮、寶珠、盤子等一起,偏偏水又不會自己出現?—這裡是要說明,水也不是無因而生。 我們可以認為以上就是古代神話,沒有這種事。但是根據現代物理我們卻可以思維一下,我們地球上的水,自然科學說是海河的水蒸發上空凝結於是下雨下雪,水在太陽照射下蒸發或是凝結下降的途中,應該都會消耗,然後地球上這麼多人口、生物、農耕、工業,消耗這麼多水,地球的歷史已經四十五億年,為何地球上的水—大海與江河都不見減少,反而是古代傳說總是地球上經歷了大水淹沒了人類。這些地球歷史上用不完的水,或是多出來的大洪水,是哪裡來的呢?現代自然科學解釋是這些消耗其實都會被地球回收。是否合理,讀者也可自行判斷。 ■ 風大 —佛陀此處是用人整理衣衫會產生風,拂到旁邊的人的臉,這風是哪來的呢? 風來自衣服?那人就是披著風了,這風原來是藏在何處呢?—這裡是要說明,風不是因衣服而生。 風來自虛空?那應該隨時隨地都有風了,為何衣服不動時,就沒有風?而且如果虛空是風,沒有風的時候,虛空也該滅去。—這裡是要說明,風不是因虛空而生。 風來自被拂人的面龐?那風應該是從他的面上,拂到你的衣服,而不是從你的衣角,拂到他的面龐。 風是和合而生的?但整理衣服的是你,面龐又是另一個人的,虛空寂然不動,風究竟是從何方鼓動而來的?風與虛空性,一動一靜,要如何和合呢?—這裡是要說明,風不是因和合而生。 風是無因而生、無從自來的嗎?不是的,沒有整理衣服,就沒有風拂到他人的面龐。—風不是無因而生。 ■ 空性 —空是無形無相,因為我們認同物質的實在,所以才有了對空的感受。佛陀用挖土鑿井來解釋,挖了一尺的井,就出現一尺的虛空,挖了一丈深時,就有一丈的虛空。這個空是哪裡來的? 空是因為土而生出的?那應該在你挖地出土時,見到有空從土中出來,進到井中。—說明空不是因土而生。 空是因為挖才有的?那麼挖土應該見到空出來,而不是土出來。—說明空不是挖而生。 空是與挖鑿的和合而生出的?空與鑿,是一虛一實,人手挖土,土從地中搬移出來,各有不同,如何和合呢?—說明空不是因和合而生。 空是沒有任何原因自己生出的?那未挖之前就該是空的了,但是不挖就見不到這空的出現。—說明空不是無因自生。 由以上,我們就可以知道,我們所生存的這個空間,也是像土中挖出的空,雖然我們認為身在其中,但它同時是遍滿十方,沒有一定的方位處所,都是我們妄想的心識在作祟而已。 ■ 見性 —負責我們六種感官(六根)功能的本性—「見性」或「根性」,也是如此,這世間本來並沒有「能感知」「所感知」這種事情,是「色」—外界的物質,與「空」的相對才顯現出了「見性」那「見、聞、覺、知」的功能。於是「見性」與「明暗等色相」和「虛空」的關係究竟如何呢? 我們會認為見性的能力是因為色空而生出。但是色的「明」來自太陽,「暗」來自黑夜,「虛空」的通暢,「大地」的壅塞,都看不出見性從哪兒出來。「虛空」的頑冥不靈,也和「見性」的靈明覺照看不出兩者有相同的特性。—這是說明「見性」「色空」的不同。 但是,如果說不相同,我們能感知到見性與虛空,但卻找不出它們的界限,既然找不到界限,那又要如何證明它們不同呢?—這是說明「見性」「色空」的同。 如果沒有了明、暗、虛空這些相,讓我們感知,我們也無從知道「見性」一直在運作。—這是說明見性也不是無因自生。 綜合以上,就知道「見性」、「明暗」、「虛空」,這一切,其實都是遍滿十方,本無生滅,非因緣非自然,只是隨著眾生業力而出現而已。 ■ 識性 —負責感官眼耳鼻舌身意能感知的六識—眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。是有了色、聲、香、味、觸、法這六塵,才讓六識有了顯現的機會。我們可以說「見性」是不動的,但是如果我們去「分別」這些塵相的差異,那就是落入了六識的範圍。例如眼睛隨時都在看,但是它沒有分別,可是眼識—用眼睛來展現自己能力的那種意識,則會去分別,所見到的人、物是什麼,與我有什麼關係等等。但是: 識性是由「見性」中生出的嗎?那麼當沒有明、暗、色、空等四塵時,見性都無法顯發,當見性都找不到的時候,又從何處去找識性呢? 識性生於「明暗等色相」,與見性無關?但若沒有見性,根本無法知道明暗,也就沒有色、空。當這些都沒有時,識性又從何發出? 識性是從「空」中生出,不由外界塵相,也不由內的見根?但我們思維就知道,用感官依賴外界現象才找到了我們存在本質的我們這個世界,其實是無外界的陳相就沒有六根,沒有六根,相對的六塵也無法存在。一切皆空的時候,哪裡還有「識」? 識性是「無因自生」?如果白日沒有月亮,我們也就無法生出一個見到明月的識。所以識還是要依賴外界現象才能顯現的。 所以這個「識性」,與前面所述的六種組成我們、組成這個世界的元素—共稱七大「地、水、火、風、空、見、識」,都是本來圓滿清淨,無所從來,亦無所去的。都是本性不變而能夠隨緣顯現的。也就是世間的一切都只是隨著個人業力而顯現罷了。說什麼因緣、自然,或是依著這些現象而建立的各種名相,都只是因為我們無知於這世界的真相—真相就是「世間的一切,本質上都是虛妄,沒有真實的存在」。 總結一下,佛陀要刻意的講世間這一切元素都是「如來藏」,破除因緣、自然的觀點,是因為我們的感官與相對的世界都是建立在虛妄的二元相對之上的,我們能思維感受,談因緣與自然,這都是要有相對的「有、無」「是、非」「苦、樂」等的比較之下才有可能去思維、去分析、去感受,但是相對的二元就是世間一切「苦」的本質,因為有「樂」的相對我們才能知道什麼是「苦」,想要真正的離「苦」,就必須要離「樂」、離開這種二元的相對,當你願意放棄「樂」,也自然就放棄了「苦」,回歸到無苦無樂的本質,也就離開了虛妄的苦樂相對。 所以阿難在聽完佛陀解說這一切之後感嘆,原來我們就是這真心,它遍滿十方,我們卻執著在這小小的身體。這依賴眾生業力所生的身體就像大海中生起的水泡,我們一直注意這個水泡,怕它破了,以為這水泡上反映了四周環境的光影就是自己的財富、名望、美麗等特質,很怕失去這一切,偏偏這水泡在如大海浪濤般的眾生業力之中,生生滅滅,一點也無法自主,於是我們在其中患得患失的過著一生,至死不悟。一旦我們明白自己的本質—這個「真心」是無形無相,遍滿十方,沒有界限與邊際,是常住不滅的,當下就解脫了。 回歸到最初佛陀問阿難「心在何處」的時候,也說過,如果是必須藉著外界或是感官才能證明它存在的心,那就不是真心,而是屬於生死妄想的一部分。所以需要外界與感官才能存在的因緣與自然,當然就不是真心,因此佛陀講七大本是「如來藏」,同樣的還是在不厭其煩的說明真心的本質。以免我們雖一心修行,卻走入「攀緣心」而非「真心」或「如來藏」的道路,白費功夫而冤枉的在輪迴中流轉。 阿難明白了我們其實是被業力所造的幻象迷惑了,所以才輪迴。同時也明白了真心的本質,於是說偈讚嘆佛陀破除了大家的妄想,同時也知道自己此時只是觀念上的明白覺悟,還有多生多世累積的習氣煩惱的迷惑,需要佛陀教導方法來破除,才能早日成就如同佛陀般度盡眾生的大慈大悲,他發誓願以這度盡眾生的堅定發心來報答佛陀對大眾所做的一切。 (第三卷完 下期續第四卷)

|

本期目錄 本期目錄 |  上篇文章 上篇文章 |  下篇文章 下篇文章 |