| ||||||||||||||||||

|

如果佛教必須選一本經典作為完整的教學,那就是《楞嚴經》了。為什麼呢? 《楞嚴經》故事的緣起是阿難在乞食的路上,一名妓女的女兒見到阿難的英俊,愛慕不捨,妓女知道阿難是出家人,不會破戒,所以就用咒術迷惑了阿難,讓她女兒能與阿難行淫,阿難身體受制,但是心裏清楚的向佛陀求救。佛陀天眼看到這一幕,就立刻派文殊菩薩用神通去把阿難與這女兒一起帶回佛陀說法之處。這個咒語讓這女兒立刻愛欲消滅,於是在佛陀座下求出家,佛賜她法名「性比丘尼」。阿難則是見到佛陀,悲痛自己一向多聞,沒有真修,所以完全沒有定力來抗拒咒術。於是佛陀開講真修的方法。本經就在佛陀與阿難和其他弟子的問答之中,把世間的一切都講得明明白白了。如下: • 我們如何迷失了真心,如何在那個能推理思維的妄心造作之下,生出了世間的一切,創造了輪迴。 • 世界如何在妄心中生起又滅去的過程,各種生命又是如何的根據妄心在塵世中生出。 • 高低層次的各種生命以及善惡業果報如何根據心念自動的帶著我們輪迴流轉。 • 要如何找到不生滅的真心,然後用這不生滅心,正確的走向修行道路。 • 特別提醒修道的路上會遇到哪些障礙,要避免哪些邪師。 • 如何最後到達覺悟,永離生死輪迴流轉的各種苦厄。 因為佛陀把一切該說的都說了,所以古人會說: 「自讀首楞嚴,從此不看人間糟粕書」。 就是說讀了《楞嚴經》之後,會覺得人間的所有書籍都像是釀酒後剩下的米渣糟粕,因為《楞嚴經》就像是人間知識的精華,精華你若已經嘗盡,其他的知識就索然無味了。 本經還有另外一個特點。因為是根據「性比丘尼」對阿難愛慕的男女之欲而有了這一部經典,這個因緣是宇宙在刻意指出男女之間的愛欲之心乃是修行路上的第一障礙,是讓人無法入道的根本。這一點,在古代講皇帝想求修仙長生不老的故事都會提到,一旦道士對皇帝說「要求長生不老,首先要戒掉男女之事」,皇帝一聽到這個,就對修仙修道沒有興趣了。這些修仙故事就是在說明,男女之欲乃是引我們在欲界投生的根本原因。經中也特別指出,就算你根器好,禪定能得定,但是 • 如果不斷淫欲心,那禪定功夫再高也不過就是修成「魔道」而已。最高的就是修成魔王;其次是魔民;最差是魔女。這個魔,就是磨,是令你在人間繼續磨難的一種力量。 • 如果不斷殺心,嗜食血肉,那禪定再高也不過就是修成「鬼神道」而已。最高的就是大力鬼;其次是飛行夜叉及各種鬼帥等;最差的是地行羅剎。這些嗜食血肉的鬼神就是我們現代所說的吸血鬼之類的鬼怪。有血肉祭祀之處就會有這類鬼神聚集。 • 如果不斷偷盜詐騙之心,那禪定再高也不過就是修成「邪道」。最高的就是精靈;其次是妖魅;最差是邪人。 以上就是佛陀講了「殺、盜、淫」這三項戒律的根本原因,「戒律」並不是要強迫限制你不做什麼,這其實是去除「自私小我」必須經歷的方法與過程,認為有祕方可以跳過這個去除「自私小我」的過程而得到覺悟、解脫、離苦得樂,那就是走錯了方向,如果你認為自己是在修行,而且禪定境界很高,卻不知道自己在「殺盜淫」這方面完全沒有清淨,那只是自欺欺人而已,境界最高也就是修成魔王、大力鬼、精靈。雖然神通廣大,終究是沉浸在迷惑中而不自知。因為覺悟解脫就是回歸一元,而「殺、盜、淫」是在二元世界中最沉重的業力,如果不破除,就必定是流轉在二元世界的。 《楞嚴經》就是講了很多這種根本重點的東西,讓你不會白費工夫在「盲修瞎練」之上。 所以,如果真想修行,脫離輪迴,就一定要知道《楞嚴經》教給我們的這些根本重點。 所以我們就來看看,《楞嚴經》各章節的摘要。 先看經名的意義。 《楞嚴經》,全名是《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》。每個字的意義如下: 大:心性廣大,包含一切,沒有邊際。 佛:心性靈明覺照,本來覺悟光明。 頂:心性清淨本然,是毫無染污的清淨境界,沒有比它更高的境界。 如來:心性無來無去,本來不動。 密因:眾生本具的常住真心,卻因為迷失而不自覺,所以能依這密藏的真心做為修持的正因就是密因。 修證:以心性的不生滅為本修因,便能真修圓滿證悟。 了義:本經經義是對世界真相的「空」與眾生必須面對現象的「假」,「空、假」這兩邊不執著而顯現中道,甚至連中道也不執著,「圓滿菩提,歸無所得」,歸無所得就是一切了盡,所以稱為「了義」。 諸菩薩:依據此法門修行,自覺並覺他的修行者就是諸菩薩。 萬行:菩薩自利利他的道德修善各種妙行,法門是無量的,所以稱為萬行。 首楞嚴:梵語「首楞嚴」,譯為一切事究竟堅固,「首楞嚴」也是經中講到的大定、正定的名稱。就是塵世間造成我們迷失的一切變化假象,在那不生不滅為本修因的「無堅不摧」修證「定力」之下,終歸寂滅。 所以本經的要義就是明白真心,依此自覺覺他的修證,必能出塵。不然就是渾渾噩噩,在六道中根據自己的業報流轉,永無止息。

明朝的雪浪大師,為《楞嚴經》做了一個科判,「科判」就是分析各章節的綱要然後定出名稱。我們就用這個科判來寫一個《楞嚴經》的綱要介紹。

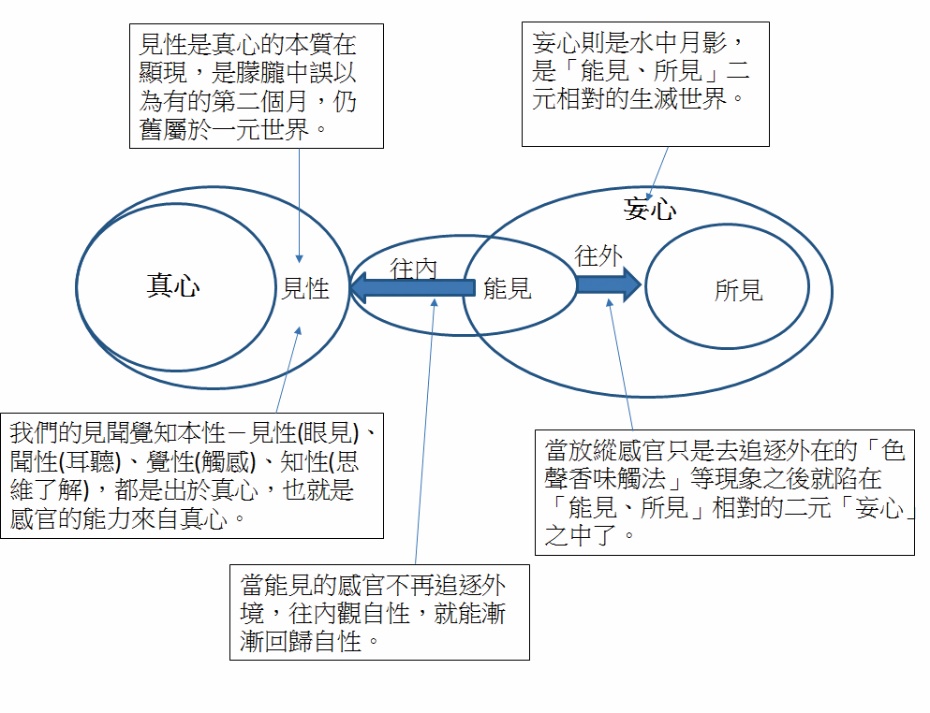

《楞嚴經》共分十卷,如同十個竹簡卷軸,是當時經文的書寫長度定出了卷數。我們會列出這些原始卷數。但是雪浪大師的科判則是根據佛陀說法內容定出小節一、二、三、四等,內容有較大的轉折時,就將小節再度從一開始計數,並沒有特定章數,節數回歸一時就算是一個新篇章,以下逐一說明。 第一卷: 一、七處徵心: 既然阿難知道了自己沒有修持,問佛應該如何修才能有道力,不為外力所惑。佛就問他為何出家,他說是看到佛的三十二相好,必定不是人間的愛欲所生,心生仰慕所以出家。佛就告訴他,我們的真心其實是常住不動的,本來清淨的,但是我們卻不理這真心,喜歡用這種看到外界現象而起了感情反應的妄想來看世界、來反應,這就正是我們生死相續、輪轉不停的根本原因。於是又問阿難是用什麼在看如來的三十二相,這能見能愛的心從哪裡出來的?阿難就說是我心中生出愛慕,這就是不知道真心,而是虛妄的思維心在動著。佛陀再問這心在哪裡?於是才有了這裏說的「七處徵心」因為阿難說了七個他認為心的所在之處都被佛陀駁斥了。阿難不知所措。於是佛就開示「二種根本」。 二、二種根本: 佛就在此說明,所有的修行人,修不成佛而成了次等的聽聞佛法能悟道的「聲聞」,或是見到世間無常就能悟道的「緣覺」。或甚至修成外道與諸天魔王及魔眷屬等等,都是因為不知道兩種根本而錯亂的修習之故。哪兩種根本呢?一是「生死根本」:就是眾生都用攀緣外界的心當作是自己的本性,這是流轉生死的根本原因。二是成佛「菩提涅槃的根本」:這個根本沒有開始也沒有結束。它本來清淨,生死煩惱都沒辦法污染它。但它卻可以跟著我們的好動與愛染而生出「能見」的能力與「所見」的外界萬相。這個覺悟佛果菩提的根本被我們遺落在感官能力之外,雖然它天天跟著我們在一起,我們卻因為專注在感官愛染而無法見到它,於是隨著愛染生生世世的輪轉六道。 三、舉拳辨見: 佛在此舉例說明真心是如何不動。佛陀舉起手臂握拳放光,問阿難你是用什麼心感受到這光明拳的,阿難說是能推理的這個心。佛陀就告訴他,這個能推理的不是你的心。因為,這個能推理的心,是依據感官對外界的見聞覺知才讓我們感覺到它的存在的,沒辦法獨立存在。如此,一旦外界滅去,感官滅去,這個心自然也就滅去了,那還有誰在修證呢?還有誰能修證那安住在不生不滅之處的無生法忍呢?所以,這個心,要不靠感官能獨立存在,才是能夠修證的心。世間的一切修行人,就算禪定修到了超越四禪八定進入第九次第的滅盡定,仍然無法成為解脫的阿羅漢,都是因為把這感官思維的意識心,當作了自己的真心,所以活在生死妄想之中,修不出解脫的境界。真心有一個能生出感官的本質,以眼睛能夠看見的能力而言,這個本質稱為「見性」它可以生出「能見」的眼與「所見」的色相,滿足我們想要見到東西的慾望,所以我們如果根據「能見、所見」來修就無法究竟,因為它們只是本質的產生的附屬物。 四、徵說客塵: 佛陀看大眾並不明白,於是問大眾我最初成道時,在鹿園中,為憍陳如等五位比丘說:一切眾生,修不成佛果的菩提或阿羅漢,都是因為被客塵煩惱所耽誤。你們當時,是什麼原因聽了就開悟成就羅漢的?憍陳如就說我是佛陀最早的弟子,佛陀因為我開悟了,就賜我「阿若多」的名字(當下開悟了解的意思)。我是因為客塵兩個字而開悟的,不恆常的外境如「客人」,恆常不動的心性如「主人」,而寂然不動的「虛空」如同「心性」,搖動不安的「灰塵」就如一般人的「妄想」跟隨外在境界而變動。佛陀怕大家還不明白又再舉一例。佛將手掌的五指,屈指握拳後又張開,開合數次。再問阿難:「你現在見到什麼?」阿難回答:「我見到佛的手掌開合。」佛再問:「是我的手有開有合,還是你能見的本性有開有合?」阿難回答:「這是佛的手開合而不是我的見性有開有合。」佛又再問:「那何者是動,何者是靜呢?」阿難回答:「佛的手不斷開合,而我的見性,本來不動,又何來「靜」呢?」佛於是贊許阿難明白了。 五、垂光驗見: 佛接著從手掌中射出一道光至阿難右方,阿難就向右看,接著又射出一道光至阿難左方,於是阿難又向左看。佛問道:「你的頭為何搖動。」阿難答道:「我見佛射出的光在我左右,所以我左右看而頭搖動。」佛再問:「你看這些光,頭左右搖動,是頭動呢?還是見性在動?」阿難回答:「是我頭動,而我的見性,連靜止的相都沒有,又怎會有搖動呢?」佛再度讚許阿難明白了。佛陀是藉這些例子告訴大家,搖動的稱為「塵」,不住的稱為「客」,「主人」則是常住不動的。阿難頭動搖而「見性」無所動搖。佛手掌開合,但阿難「見性」並沒有開合。佛陀於是結論,我們若明白了這些道理,就不該將變動的「地水火風」這四大元素假合而成的肉體當作是自己的真正身體。也不該將那變化無常的山河大地當作了實在的境界。不該讓自己每一個念頭攀緣著的外在塵境的生生滅滅,而遺失了本來的真性。把假的當真,顛倒了心性的真假,在迷惑中而造作一切善惡業,之後隨業受報在輪迴中自作自受的隨之流轉。 第二卷 一、觀河定見: 這時,當天因為父親忌日所以辦齋供養佛陀與僧眾來為父親祈福的波斯匿王,提出疑問,「外道說死後就一切斷滅,我們如何証明這個心性是不生不滅的呢?」佛陀就問他,你看自己的身體是會常住不朽還是會敗壞衰老。波斯匿王說很明顯會敗壞衰老。佛陀問他你怎麼知道,波斯匿王回答,因為我知道小時候皮膚細嫩現在容貌蒼老。佛陀又再問他,你小時候三歲看著恆河水的「見性」—「能見的本性」,與現在六十二歲老的時候看著恆河水的「見性」有差別嗎?波斯匿王回答,沒有差別。佛陀就說明,所以會隨時間改變的肉身與容貌,就表示它受到生滅法則的控制,不變的見性當然就不受到生滅法則的控制。波斯匿王當下就明白了。知道自己不是死後斷滅而感到踴躍歡喜。 二、垂手無違: 阿難就問「如果這種見性本無生滅,為何剛才你又說我們遺失真性,顛倒行事呢?」佛就用手臂往上舉和往下垂來說明,如果往上舉稱為「正」,往下垂就是「倒」,若往下垂是「正」往上舉就是「倒」,但不論「正」「倒」名稱如何,手臂本身都是不變的,意思就是,你的心雖然顛倒了真假,但是你的見性仍然是不變的。因為這個不變,所以你迷失的時候沒有失去它,你覺悟時也沒有得到它。所以只是為了讓你明白而說「顛倒」,其實根本就沒有顛倒,因此只要不自尋顛倒自尋迷失,就不需要去求覺悟了。因為「身」「心」都是假相。真心常在不動,但是我們藉著真心的功能,妄動之後,把這個覺知動的、明白動的能力當作了是「心」,其他的就被認為是外界的「色」。在心與色的交錯之下,迷迷糊糊的確定了身心世界,然後漸漸就認同了這個迷糊狀態下的「妄心」就是自己的「心」。「真心」雖然常在,卻被拋棄一旁,只用這個攀緣的妄心來過日子。但是阿難還是不太相信,就問「我們不是用攀緣心在聽法嗎?不用攀緣心如何聽法呢?」佛陀回答,是的,但是用攀緣心聽法,就好像有人用手指指著月亮要你看,所以你應該順著手指去看月亮。如果你抓著手指不放,以為那就是月亮,那就不可能看到月亮了。佛陀舉這個例子就令古來大德蒐集了一本《指月錄》,裡面的故事就是在說明這個道理:言說的文字和道理像是「手指」,是為了指引你回歸「真心」—「月亮」在這裡代表真心。我們確實需要佛陀宣講的語言文字教導我們那回歸真心的道路,但我們也要知道這聽法的、隨著聲音與文字的生滅才有的「攀緣心」,並不是我們的「真心」。因為生滅的心,一旦聲音文字滅去,它也就歸還給那滅去的現象,生命滅去,它也就隨之滅去。還有什麼修證可言呢? 三、八還辨見: 阿難仍然不明白,「如果說攀緣的心會隨現象的滅去而歸還給現象。為什麼真心就不會呢?」佛陀就告訴他,我們能夠見,是因為真心的「見性」,這個見性雖然並不是真心,但它就像是你眼睛不好,看到了重疊的月亮,如果是攀緣心的感官與現象那就像是月亮在水中的影子,不可能在這水中月找到月亮的。這個世界,我們可以因為見性產生的感官能力,看到八種現象:「明暗、通塞、色空、濁清。」

如果見性歸屬於「明」,那在太陽下山,「明」的現象滅去成為「暗」的時候,見性就應該隨「明」而滅,見性此時若滅了,不是就無法見「暗」了嗎?如果你在「暗」的此時仍然可以見到「暗」,就表示你的見性並未隨「明」而滅,所以見性不歸還於「明」。同理,見性也不歸於「暗」或其他的通塞、色空、濁清等相。所以,所見的境界雖然是變化無常,生滅不停,但能見的「見性」則清明常住,物來照物,物去不隨,沒有差別。這就是佛陀用八種現象來說明「生滅心」會隨著現象滅去,但是真心的「見性」是不會歸還到任何一種現象而滅去的。所以這一節稱為「八還辨見」。「見性」的本質,繪圖如下

四、二種妄見: 阿難又問:「我雖然知道了這見性無所歸還,但我又怎麼能確定這是我的真心性呢?」下一期我們就來看佛陀如何回答這個問題。 (未完 下期續)

|

本期目錄 本期目錄 |  上篇文章 上篇文章 |  下篇文章 下篇文章 |