| ||

|

—續《淨土聖賢錄》 潘定凱

本期我們續上期的《淨土聖賢錄》中記載的因為念佛法門都能親見淨土並弘揚淨土法門,最後能自知時至,欣然前往淨土的師父。 法照大師 法照大師。唐代宗大曆二年,居住在衡州(今湖南衡陽)的雲峰寺,精勤修行從不懈怠。有一天在齋堂用飯時,看到自己那盛著粥的缽內,有五色的祥雲,雲層裡現出山裡的寺院,寺院的東北方有山,山下有溪澗,溪澗的北邊有一道石門,石門裡面又有一座寺院,匾額題著「大聖竹林寺」。過幾天,又在缽中見到這山雲裡的幾個寺院,其內有池水高臺樓閣,數以萬計的菩薩眾居住在其中。法照將他所見的境界請教一些善知識,有一個僧人說:「雖然諸佛菩薩聖人們的神妙變化,不可用凡夫的情見來推測。但是如果依照你說的山川的地理形勢而言,這個地方應當是五台山。」 大曆四年,法照在本郡的湖東寺,開設五會念佛道場,感應了祥雲佈滿天空,雲中現出莊嚴的樓閣,極樂世界阿彌陀佛以及觀世音菩薩、大勢至菩薩,西方三聖的身像遍滿虛空。衡州全城的民眾看到之後,都燒香瞻仰禮拜,過了很久才消失。後來,法照遇到一位老人跟他說:「你曾經發願要往五台山金色世界,禮拜朝見文殊菩薩,現在為什麼還沒去?」說完之後就不見了。法照於是和幾位志同道合的人,遠赴五台山。 大曆五年四月六日,法照等一行人,到達五台縣的佛光寺。就在那天夜裡四更,法照見到遠遠一道奇異的光芒照在自己的身上,就往光來之處走去。走了五十里,見到一座山,山下有溪澗,澗水北邊有一石門。看到兩位童子,自稱是善財和難陀,他們引導法照到一座寺院,匾額寫著:「大聖竹林寺」,就如同過去在缽中所見。這裡是黃金為地七寶行樹,莊嚴著寺院。法照進入寺院,登上講堂,見到文殊菩薩在西邊,普賢菩薩在東邊,各自坐在師子座上說法,數以萬計的菩薩眾圍繞在旁聽講。法照於是向前問訊頂禮,然後問說:「末法時代的凡夫眾生,距離世尊在世的時間已經很遙遠了,知識淺薄,業障煩惱尤其深重,清淨佛性無法顯露出來。而佛法又浩瀚廣大無邊,不知道要修什麼法門,才最容易得到佛法的心要?」 文殊菩薩告訴法照說:「你現在修習的念佛法門,正是最適合這個末法時代的。在一切的修行法門中,再也沒有勝過念佛修智慧,加上供養三寶修福德,就是福慧雙修。這念佛和供養三寶兩種法門,最好最重要。我在過去劫中,因觀想佛的緣故、因為念佛的緣故、並且由於供養三寶的緣故,得到如來的一切種智。所以,一切諸法、般若波羅蜜,以及甚深禪定,乃至十方諸佛,都是從念佛而生,因此可知念佛法門,是一切法門之王。」 法照又問:「那麼應該要如何念呢?」文殊菩薩回答說:「在此娑婆世界的西方,有阿彌陀佛,彼佛所發的願力不可思議,你應當要淨念相繼,不要令它間斷,命終時,決定往生極樂世界,在佛道上永不退轉。」說完之後,文殊,普賢兩位大聖,同時伸出金色的手臂,撫摩法照的頭頂說:「你因為念佛的緣故,不久之後就可以證得無上正等菩提。若有善男子善女人等,期願能夠儘速成佛的,再也沒有比念佛更好的了,就能快速地證得無上菩提。」法照聽完之後歡喜踴躍頂禮菩薩,告辭退出講堂。兩位童子將他送出寺院。才一抬頭,整個寺院突然消失不知所在,法照因此在此處立起大石,標記這個地點。到了四月十三日,法照和五十幾位僧人,一同前往五台山的金剛窟,虔誠稱名禮拜三十五佛,法照才禮拜了十遍,忽然就看到整個地方變得廣大莊嚴清淨的琉璃宮殿,文殊、普賢兩位大聖,都在裡面。後來法照就又獨自一個人到金剛窟,希望能夠再次見到兩位菩薩,因此全身大禮拜。看到一位印度僧人佛陀波利,引導他進入一座寺院,門口的匾額是:「金剛般若寺」,整個寺院都以奇異的珍寶莊嚴而成,閃爍著清淨光明。 法照雖然一再地親身經歷不可思議的靈異感應,但是從來沒有告訴別人。就在同一年的十二月,於華嚴寺進入念佛道場,斷絕飲食訂定日期,誓願往生極樂淨土,到了第七日的初夜,法照正在念佛時,見到一位印度的僧人進入道場,告訴他說:「你所見到五臺山文殊菩薩金色世界的殊勝境界,怎麼不傳講開示給世間人知道呢?」說完之後就不見了,法照當時心裡覺得非常奇異。第二天,又見到那位印度僧,如同昨天那樣說。法照於是回答:「我不是敢隱藏文殊大聖不可思議的境界,只是恐怕令凡夫產生疑心而起毀謗。」那位僧人說道:「大聖文殊菩薩,現在就住在五台山,都會招人毀謗,你又有什麼好自我愛惜怕遭疑心毀謗?只要把你所見到的境界,普遍地告知天下的眾生,使得凡是見聞的人,皆發菩提心,就是一種普遍影響眾生的因緣。」法照因此回憶他所見所聞的境界,並記錄下來流傳於世間。 第二年,江東的釋慧從,與華嚴寺的一些僧人,隨同法照來到金剛窟,以及在大聖竹林寺立下石頭標記的地方,瞻仰當時留下的這石跡。正在大眾內心悲喜交集之時,忽然聽到鐘聲,音聲優雅響亮,音節段落清晰分明,眾人愈加感到驚異,才知道法照所見所聞的境界,真實不虛,因此將此事書寫於金剛窟的牆壁上,普願見聞的人,都能一同發起無上菩提心。後來又在化現題名「大聖竹林寺」匾額的地方,建立一小區的寺院,仍然稱為竹林寺。 自此以後,法照於是專志念佛,日夜精進從不間斷,有一天忽然又見到僧人佛陀波利告訴他說:「你極樂世界的蓮花已經成就了,再過三年蓮花就會開放。」等到三年的時間一到,法照告訴大眾說:「我要走了。」然後端坐往生。又有人說:法照曾經在山西并州舉行五會念佛,唐德宗時,詔他入京城,請他教導皇宮內宮人念佛,也有五會之多,因此法照大師也號稱為「五會法師」。 德美法師 唐朝德美法師。在會昌寺的西院。造懺悔堂,實踐般舟三昧。整個夏天都不坐臥。或持禁語以防口過,三年不言。參加修持的眾人都同樣節衣減食、斷絕世想、專念西方。他口裡常誦阿彌陀佛聖號。一生都沒停過。最後一次是進入室內念佛號,很快地離開了人世。 大眾對德美法師的讚嘆文是:「斷絕對世間的想念則染在塵世的緣分就會斷盡。專心念著西方則淨土的緣分就會成就。」 古人告訴我們: 「情愛不重就不會生在這情愛的娑婆世界。心念不純一的想著西方就不易生到淨土」 這兩句話真的很誠實啊。 以上是《淨土聖賢錄》的記載, 悟先法師 另有一位悟先法師的『般舟三昧』故事也很激勵人心,轉錄如下: 清朝後期,江蘇丹徒縣竹林寺悟先法師,俗姓高,字省一,江都人。祖先務農桑。悟先法師因此承襲了農人家風,誠懇樸質。 十二歲喪母,悲慟欲絕,心想:「慈母離開人間,她會到哪兒去呢?別人說佛法能夠超度亡魂,我為什麼不去皈依佛門,誦經念佛,替我母親超度呢?」 生出出家之意,無奈嚴父不允,孝順的他便決心奉養父親,使之盡享天年。 多年後,父親過世,悟先便在天峰寺剃髮出家。之後,在揚州天寧寺受具足戒。 在天寧寺,他曾經很感慨地問其他僧侶:「只是一味地修持心性,能夠修得上果嗎?」聽他感嘆的僧侶,不知如何回答,只好任由他去思悟。 後來,悟先和尚又來到焦山寺,從寺僧處聽聞到佛國淨土的法門,不覺心生歡喜,自立課程,專心修持,毫不懈怠。 又過了好幾年,佛法已小有根基的悟先和尚,又聽人告訴他:「你不是想眼見十方諸佛、往生淨土嗎?其實,要做到這一點,說難不難,說易不易—只要你一心一意,規定自己期限求證,有一種『佛立三昧』,也就是『般舟三昧』,證通之日,便是你面見諸佛之時啊!」 悟先和尚一聽,不覺大喜,便說道:「出家人一定要做到這樣,才能稱得上功德圓滿。否則,一生忙碌,卻一無所獲,豈不是枉此一生!」 在這種思想的鼓勵之下,悟先和尚便發願立誓,要有機會閉關念佛修般舟三昧。謹遵修持法則,以一百二十日作為一段期限,希望能夠一舉證通這般舟三昧的大法。 但是,當他入關後才發現,雖想要整天都專心一意念佛,妄想雜念卻紛紛襲來,如同大海中波濤洶湧,即使自己用盡心力,希望以正念壓抑雜念妄想,卻抑制不住。於是,一百二十天的戒期匆匆到期,而悟先和尚一無所獲,只好喪氣的出關。 悟先和尚於是一面修習佛法經籍,一面不時反躬自省,檢點自己閉關無果的根由。欲證通般舟三昧的心願,從無一日稍有止息。只等時機成熟,便當再入關修持。 時光飛逝,好幾年又過去了。悟先和尚再度有了入關修持般舟三昧的機會。 這一次,剛開始念佛時,情況一如當年,雜念紛飛,內心不得寧靜。直到第五十天、眼看時日快要過半,仍然沒有絲毫進展。不禁大為悲慟,但堅守正心誠意,不願半途而廢,所以,他就更加懇切誠摯,儘自己的最大努力秉持正心,這樣又堅持了二十來天,竟然高興地發現妄念漸息,不覺心生歡愉,就更加努力地修持。 等到再過了一些時日,悟先和尚又發現,原來一直困擾自己的妄想雜念,現在不過是每天出現三、五次。而且,只要是這些妄想一出現,悟先和尚抬頭便見阿彌陀佛金容燦爛,莊嚴微妙,矗立在眼前! 悟先發現自己修持境界如此神速飛躍,不覺大為欣幸,連忙禮拜阿彌陀佛,感念這位西方極樂世界教主的接引。 拜謁完畢,悟先和尚也難免暗自思量:「阿彌陀佛如此威嚴地端立眼前,我作為一名弟子,無論是涕唾,呵欠、懶腰等等,都是對阿彌陀佛大大不敬。該如何是好?」 不過,他也立即想通:「即便是塵俗中的父母,尚且不會因為子女的污穢而心生嫌棄,更何況是大慈大悲大光明的阿彌陀佛呢?」 想通了這一點,悟先和尚欣然而笑,修持也就更加虔誠了,而進境自然更是一日千里。就這樣,轉眼之間,悟先和尚不覺心境開朗,宛如皓月當空,是非善惡之念,悉數泯滅。萬念澄清,纖塵不染,動靜如一。心口之間,只存佛陀名號。而且,神氣倍增,不思睏寐,也忘了饑渴,侍僧送進來飯食,便張口吃掉,如果沒有送來,也無所謂,絲毫沒感到困苦。 悟先法師念佛的靜室,原來是四面封閉,只有門上侍僧送飯的小孔洞,別無其他縫隙。但現在悟先和尚雖身處靜室,卻見牆壁全都消失,光明洞徹。看見十方諸佛、菩薩,佛國淨土,金地蓮池,七寶行樹,宮室樓台,多得不可勝數。而且,只見各處境界如一,晝夜不分,輝煌壯麗,哪裡是塵寰之中有關佛國淨土的經籍所能盡述!如果不是自己修證通達,親眼所見,親身經歷,悟先法師怎樣也不會想到有這樣莊嚴勝妙的境界! 一天,悟先法師正在修持之時,忽然發現眼前出現了兩座寶蓮花。遠望花上端坐的天人與日前所見的諸天菩薩狀貌相同,但恍惚中這二位天人竟然很像是自己塵世父母的相貌。等到寶蓮花冉冉飄到跟前,悟先法師仔細一看,這不正是自己的父母又是誰! 悟先法師尚未開口說話跪拜行禮,他的母親便先說道:「悟先,你是因為我離世的緣故才發心出家的,現在,你終於證通般舟三昧了。而我和你父親呢,也正是因為你才得以雙雙同生淨土。現在,我正是遵奉阿彌陀佛之旨,前來告訴你這個情況。」 悟先法師一聽,不覺歡欣鼓舞,就要站立起來拜謁父母,他母親卻制止了,說:「阿彌陀佛就在眼前。你不要因為我們的緣故而擾亂了你自己的定力。你的志願已成,好生努力,他日到淨土再相見吧!」說罷,即隱去不見。 悟先法師還想尋覓,卻發現滿眼都是寶蓮花,再也尋不到父母的蹤跡了。 從此以後,悟先法師心中的淨境佛界,不變不退,直到他出關。 出關之後,悟先法師依然是心境寂然,渾然忘卻時間的長短,感覺百日如二十天。 尤其令眾人所驚嘆不已的是,證到了般舟三昧的悟先法師,此時不過三十來歲! 後來,悟先法師一直堅持誦經念佛,從不懈怠,到年邁體弱,依然一如既往。天下僧俗皆聞風而來,參謁不休。悟先法師卻只跟他們說入道事佛的緣起,和後來苦證般舟三昧、得見佛國淨土的超凡境界。此外別無他話。 有人還不滿足,就向他請教其他禪修的法門時,但悟先法師卻只是淡淡地、誠實地告訴這些人說:「我不知道。」 正因為修持通達,功成正果,悟先法師年歲已邁,鬢髮皆白之時,面容卻依然溫潤如同少年,全不見半點皺紋。 清光緒十一年四月初六日,法業深厚、大眾景仰的悟先法師在竹林寺寂然圓化,往生淨土去了。時年七十四歲,出家共計五十五年。 以上這些弘揚淨土的法師,可以說都是明白了我們確實可以因為一心專念淨土而往生淨土,所以這些法師毫無遲疑、毫無保留的勸大家就是以淨土為依歸,不要再間斷夾雜其他法門。 因為在這宇宙中,就是「情」與「想」這兩者的分量,決定了一個生命投生的種類,「情」是指對塵世中愛恨情仇各種情欲,「想」是指心中想念著超越塵世、想念著比塵世更清淨的非物質的靈界。若「情」與「想」兩者均等,就生為人類。「情慾」多,就會往下沉淪進入惡道,「想」飛昇超越的多,則往上超升到善道。我們觀察地球上的動物在弱肉強食的欲望上的表現,就知道為何地球所在之處是屬於「欲界」。所以無論我們的心是如何的清淨,地球這欲望之地終究是個弱肉強食的污濁之地,所以佛陀會在《阿彌陀經》中很明白的告訴我們,他在我們這個世界能夠成佛,而且傳給我們「念佛法門」這種極其簡單,簡單到難以置信的法門,其實是非常困難的一件事情,因為地球上的弱肉強食的污濁能量,反清淨的能量,是時時刻刻的籠罩著其上的眾生。這也是為什麼「素食」在修道之路上很重要,因為當人類身體充滿動物血肉脂肪時,就很難突破這種弱肉強食的污濁能量,無法提昇到清淨境界。而十方諸佛,一同的讚嘆這個念佛法門,也是因為知道釋迦牟尼佛在這個世界能夠成佛與傳法是非常困難的事,所以才會讚嘆釋迦牟尼佛竟然可以在這樣的世界成佛並傳法。 這個塵世會成就今日的污濁,乃是因為我們這個物質界是在我們一層一層的障蔽了清明本性之後才建立起來的。所以眾生對清淨靈界的疑心重,信心少。這種障蔽就是《阿彌陀經》中提到的五濁惡世—有劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁的世界。我們來仔細看看,我們是如何的一層層的累積了這五濁。 命濁—我們自認為有一個宇宙神識,並認為宇宙神識的存在給了我們個體生命的生生不息。有了這種長遠的宇宙生命、壽命感,才給了我們眾生流轉的基礎狀態,這種自以為有宇宙神識創造眾生生命,認為宇宙有長遠不死的「壽命」的混濁狀態,就稱為「命」濁。 眾生濁—根據命濁,再認為自己可以藉著生命而生生世世的不斷流轉,也可以流轉於各種不同型態的生命。經歷了眾多種類的生命與眾多次的生命。所以大家在眾多的生命形態中流轉的混濁狀態就稱為「眾生」濁。 煩惱濁—在眾多的生命之後,累積了各種經驗,根據自己的生命經驗,分辨出了自己的愛憎,分辨愛憎與歸類分析的能力就建立了思想。這思想的能力令我們從清淨進入了煩惱的混濁,就稱為「煩惱」濁。 見濁—有了思想愛憎的能力,就根據這思想漸漸建立了感官,能「感受」,就是能「見聞覺知」—能看、能聽、能感觸、能知道的能力,這感受的能力為肉體的存在,打下了基礎。這種見聞覺知的混濁就稱為「見」濁。 劫濁—藉著感受就漸漸造出了承載感受的肉體,但這膿血雜聚混濁的肉體是受到時間空間的限制的。物質世界從生到滅的時段稱為「劫」,也就是宇宙一次生滅稱為一劫,我們的物質肉體,是必須受到物質界生生滅滅的混濁狀態所限制的,所以稱為「劫」濁。

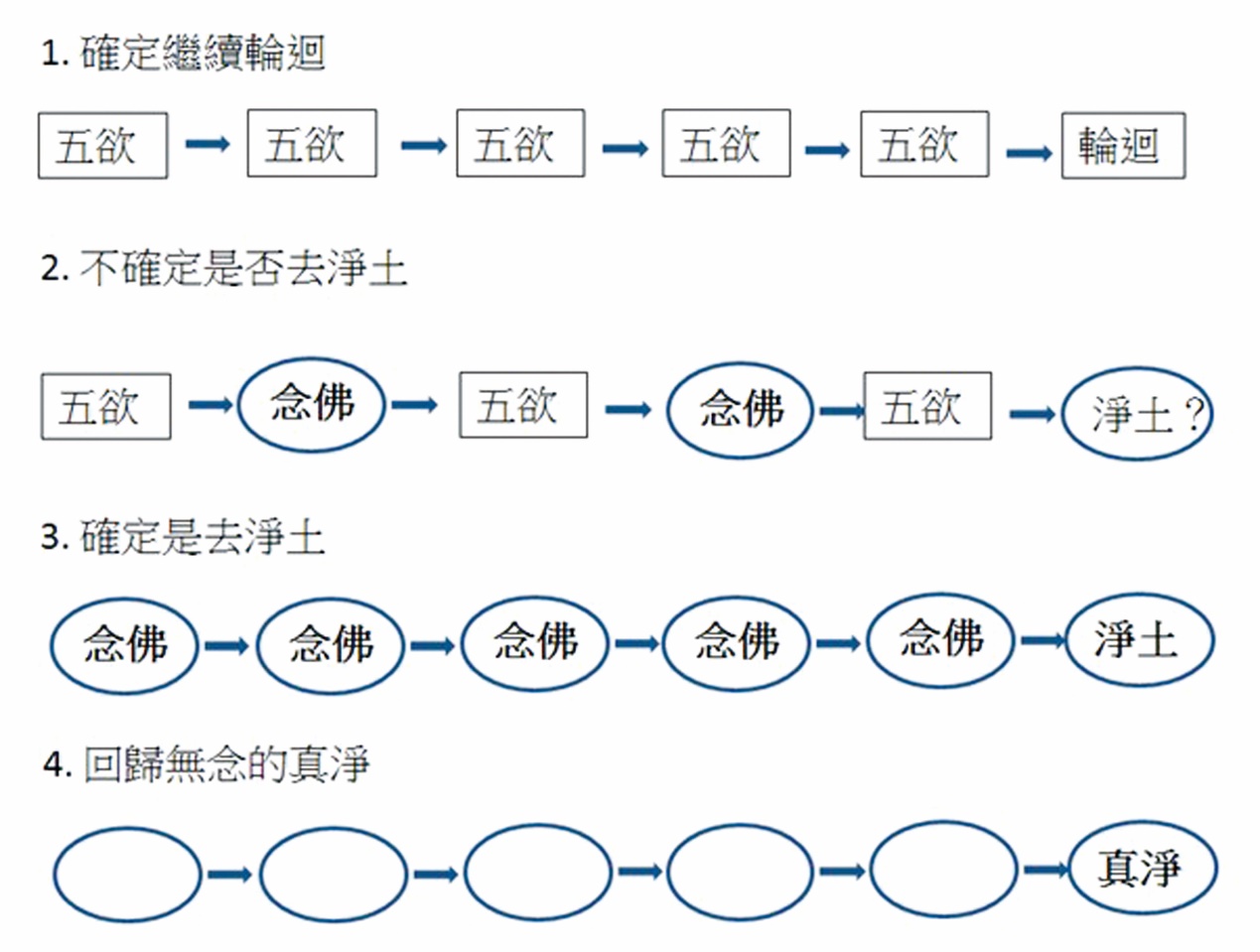

以上五濁,就是我們輪迴的原因,但要破除我們久遠以來在生命中流轉所累積的混濁障蔽,當然不容易,所以說在五濁惡世要成佛很難,要相信有簡單的方法可以出離這惡世也很難,因此才有佛陀與歷代祖師們,苦口婆心的勸大家要信、要行,就自然能證明十方諸佛所言不虛,阿彌陀佛所言不虛。 因為,若不信有淨土的存在,於是不想出離塵世,或是認為塵世就是唯一的存在,那就很自然的與塵世的頻率共振,這就是「情」的共振,塵世的情欲神識就很容易障蔽著你,影響著你,加強你的塵世存在感、塵世重要感。也就是讓你沉迷在物質、色相的需求之中。對好看、好聽、好吃、好玩的東西無法捨離。於是就沉浸在輪迴流轉的洪流中,繼續這亙古以來的運行。 通常,在塵世間我們所想的大致不出「財、色、名、食、睡」這五種欲望,稱為「五欲」。 所以,若我們的念念相續就是五欲,一生五欲相續的薰習就必定帶我們沉淪在五欲之中,死後再度進入五欲的輪迴。念佛就是為了切斷這個五欲的相續,在念佛的薰習中漸漸能夠養成念佛的相續,就自然的會投生進入佛國淨土。如下圖:

1. 如果只是念念相續想著五欲,那毫無疑問,未來一定是進入五欲的輪迴世界。 2. 如果有念佛就會開始切斷五欲輪迴的鎖鏈,但是,是否能去淨土尚未可知。 3. 如果念念相續都是阿彌陀佛、都是淨土,那毫無疑問,未來一定是進入淨土。 4. 回歸無念,毫無染著的真淨,如同明鏡,不會被映照的境界所染,善惡皆不沾染。現代人思維理解能力強,了解這真淨的境界並不困難。但在感官的世界中經歷了千千萬萬生死輪迴的我們,習氣深重,身口意都直達無念真淨非常困難。若身口意並未清淨,仍然不自主的有惡念惡行,卻說這是因為自己不執著於善,那就只是自欺欺人而已。必須藉著念佛、戒律、禪定等將污染轉為相對的清淨,才有可能向上再進入絕對的真淨。這個過程就是先藉著對念佛這類方便法門的執著—「法執」,來破除我們多生累積下那對小我欲望執著而不自覺犯罪的習氣—「我執」。「我執」破除了才有資格談破除「法執」,因為「我執」像是鏡子上的污垢,「法執」像是清掃污垢的抹布,污垢去除之後,自然就不需要拿著抹布不放了。但在污垢未除之前,抹布是必須的。 所以,相信淨土但是沒付諸行動,沒有念佛,就沒有力量去截斷塵世不斷傳來的五欲訊息,於是思想行為還是會很自然的都是塵世貪求物質慾望的思維與行為,就無法改變宇宙洪流。也就是如果想去淨土,就一定要用我們的清淨念力來截斷宇宙傳來的塵世生命輪迴的能量與意念。念佛就是我們的願力產生的念力,加上佛的願力與念力,幫助我們脫離塵世的束縛。 換句話說,淨土法門就是教我們用「想」的能力,不斷「想」著提升自己去更清淨之地的願力,再藉著這願力念佛,持續地打斷「情」欲的升起,相應於阿彌陀佛不斷傳給我們的,願眾生脫離輪迴的願力,久而久之,就能把「情欲」自然升起的習慣打破,截斷了塵世不斷傳來的欲望訊息,心中若「真正的」脫離了「情欲」,那在未來必定自然的出生於清淨之地,因為這只是回歸我們本來的清淨。外在的環境,永遠都是我們內心清淨與否的顯現。內心、行為都與阿彌陀佛的心行相應,未來就必定出生於阿彌陀佛的淨土。 以上就是對殊勝的淨土法門的解說,到此告一段落。祈願有緣無緣看到這些內容的讀者都能發願念佛往生淨土,大家在淨土見。阿彌陀佛。 (全文完)

|

本期目錄 本期目錄 |  上篇文章 上篇文章 |  下篇文章 下篇文章 |